杭州爆米花科技股份有限公司

浙江省杭州市余杭區倉前街道伍迪中心2幢9層903

0571-89935007

杭州爆米花科技股份有限公司

浙江省杭州市余杭區倉前街道伍迪中心2幢9層903

0571-89935007

今年尺度最大國產劇現身!

最近,有一部新劇突破性的劇情設定,堪稱近年來之最。論信息量。

臺詞處處是謎題,稍不留神就錯過細節。

論制作。

演員陣容和制作團隊更是穩到讓人放心。

張譯、李光潔、蔣欣、王勁松……全是演技在線的實力派。

導演傅東育與鄭世龍,上一次合作的劇《風吹半夏》,在豆瓣拿下了8.2的高分。

這樣的組合,完全不用擔心品質。

魚叔每天守著優酷白夜劇場,連追12集,這就來好好聊聊這部劇——

《以法之名》

最高檢出品,掃黑反腐題材。

一看這些標簽,你可能會下意識地預設:

這八成又是嚴肅正經、滿滿說教意味的劇。

但讓魚叔驚喜的,它非但不枯燥,甚至還挺上頭。

故事性處理得相當巧妙。

分成兩條主線。

一條意外地笑點頻出,另一條則懸念重重、反轉不斷。

先說第一條,主角洪亮(張譯 飾)的辭職線。

他是省檢察院第十一部的檢察官。

但剛一登場,就要辭職。

眾所周知,這年頭體制內崗位競爭激烈。

上岸不易,他卻主動要走。

咋想的?

稍微看看他的處境,答案就出來了。

第十一部專查內部職務犯罪。

通俗點說,就是「辦自己人」。

洪亮在這個崗位上干了十八年,職場人緣幾乎為零。

「看咱這人緣」

干好工作,反倒被孤立。

查案查到領導頭上,更是得罪人不討好。

面對家屬的責罵,他還得賠著笑臉站著聽。

就連休假,洪亮都得動用「推拉式」智慧:

想休三天,就故意申請一個月。

領導自然會給你「砍」到三天。

可就算如此,休假也經常變成半日游。

「假期開始了?」

「不,已經結束了。」

(痛苦面具上線)

眼看著孩子要上學,生活壓力漸增。

于是轉行國企,賺點錢改善家人生活,也就成了洪亮最大的愿望。

但這身檢察官的衣服一旦穿上,是說脫就脫的嗎?

單是催領導簽離職報告,就得用盡語言藝術。

「就這個離職報告,您這輩子不批怎么了,您還是我的領導,好朋友。」

好不容易差臨門一腳,又有一個重大任務砸在頭上。

辭職路上最大的挑戰,就此降臨。

「洪亮,最后這段檢察官時光你準備怎么度過?」

「堅決站好最后一班崗!」

借助這樣一個體制內小人物的辭職困境,這部劇以生動且接地氣的方式,巧妙呈現出官場的復雜生態。

切口雖小,深意卻遠不止于此。

因為洪亮這次不得不接手的任務,實在夠棘手。

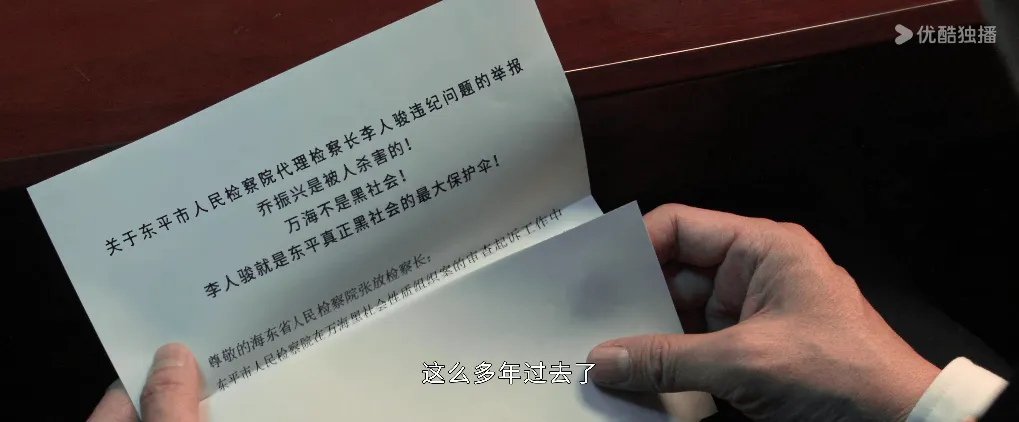

日前,省檢察院接到一封舉報信。

下級單位東平市的一起黑社會性質大案「萬海案」,背后存在冤情。

被舉報的正是洪亮的老同學、東平代理檢察長李人駿(李光潔 飾)。

說他為了政績制造冤假錯案,實則為真正的黑惡勢力提供保護。

更離奇的是。

「萬海案」開審當天,被告之一、萬氏集團法務總監張文菁當庭喊冤,引發輿論嘩然。

與此同時,東平檢察院檢察官喬振興突然死亡。

留下遺言視頻,稱萬海就是黑社會,自己是保護傘。

說法矛盾、局勢詭異、證據混亂,案情復雜程度可想而知。

更棘手的是,涉案的李人駿和突然身亡的喬振興都是洪亮昔日的同學。

三人當年是室友,一起進入檢察系統,曾懷抱同樣的理想。

如今,一個被舉報,一個離奇死亡。

洪亮既是檢察官,又是好友,內心掙扎不言而喻。

這條辭職線,不僅僅是洪亮的個人故事,更是官場生態的縮影。

劇集通過他的掙扎,展現了體制內工作的「難」。

人情世故難破。

上下級關系難處。

個人理想與現實沖突難解。

尤其是在當下職場話題頻上熱搜的背景下,這條線幽默又接地氣,觀眾一看就懂,代入感拉滿。

如果說辭職線是輕松幽默的開胃菜,那么查案線就是主菜——

一場燒腦的「猜黑傘」游戲。「萬海案」的核心,是揪出東平司法體系中的「保護傘」。

聽起來簡單,但劇集將這個過程拍成了懸念迭起的博弈。

每個人都可能是嫌疑人。

觀眾跟著劇情一步步猜,簡直上頭。

為了查明真相,以省檢察院一部主任鄭雅萍(蔣欣 飾)為組長,洪亮為副組長的調查小組迅速成立。

下到東平市全面調查此案。

指導小組很快發現了疑點。

喬振興的死,被定性為酒后跳湖自殺。

但證據漏洞百出。

喬振興酒精過敏,怎么可能醉酒?

手機等關鍵證物不知所蹤,疑似被人刻意隱藏。

尸體狀態異常詭異,與自殺結論完全不符。

顯然,這個「自殺」結論對某些人有利。

喬振興的死讓他的指控死無對證,順勢坐實萬海公司的黑社會性質,方便真正的幕后黑手繼續藏匿。

而要偽造自殺,必然需要司法體系內部的配合。

于是,問題來了:

法醫、案件主辦、公安局局長、檢察長……哪一環是「內鬼」?

劇情進一步升級。

當檢察小組決定對喬振興遺體進行二次尸檢時,洪亮將這一消息告知李人駿。

結果喬振興的尸體竟在殯儀館被「誤燒」。

這種百年難遇的離奇事件偏偏在這關鍵時刻發生,實在蹊蹺。

難道李人駿就是那個幕后的「保護傘」?

沒那么簡單。

二次尸檢的消息不止他一人知道。

他的下屬謝鴻飛也接了相關電話,同樣可疑。

謝鴻飛之前還曾暗示喬振興有抑郁癥,有自殺傾向,居心何在?

彈幕里觀眾炸了:「看誰都有嫌疑!」

這種人人可疑的設定,讓「猜黑傘」游戲充滿了張力。

但難的不僅是案件本身,還有案件外的官場生態。

劇集通過一系列細節,展現了體制內的生存法則。

上班,上下級交流得把握尺度。

同事對話如同「中譯中」加密,表面一套,暗藏玄機。

下班,人情世故更復雜。

吊唁、電話、飯局,每一步都得小心翼翼。

中間,還要面對人性的多面。

信任與懷疑、忠誠與背叛,瞬息萬變。這些門道,被濃縮在幾場信息量極大的餐桌戲里。

比如,李人駿約洪亮吃飯。

李人駿試探:「指導小組下來,是不是省領導掌握了東平某位同志職務犯罪的嫌疑啊?」

洪亮裝傻:「你有啥線索嗎?你提供給我,我匯報給領導我是有功的。」

李人駿反問:「我這不是沒線索,才問你們省里有沒有嗎?」

這問答之間,推拉試探,沒個十幾年工作經驗還真招架不住。

又比如,李人駿妹妹的訂婚宴。

幾句臺詞揭開主要角色間的私人關系,信息量拉滿。

尤其是,市委政法委蘭書記宴請調查小組的那場戲。

更是將職場的微妙關系和暗中角力演繹到極致。

喬振興尸體誤燒后,指導組與東平市檢察院關系微妙。

李人駿借關系請蘭書記出面調和,飯桌上每句話、每個表情都藏著深意,堪稱職場教學。

這些戲份,不僅推動劇情,還讓觀眾感受到官場生態的復雜與細膩。

劇本打磨的功力可見一斑。

值得細細品味。

《以法之名》不止于懸疑燒腦,它通過洪亮的辭職線與查案線雙線并行,探討了一個更深的議題:

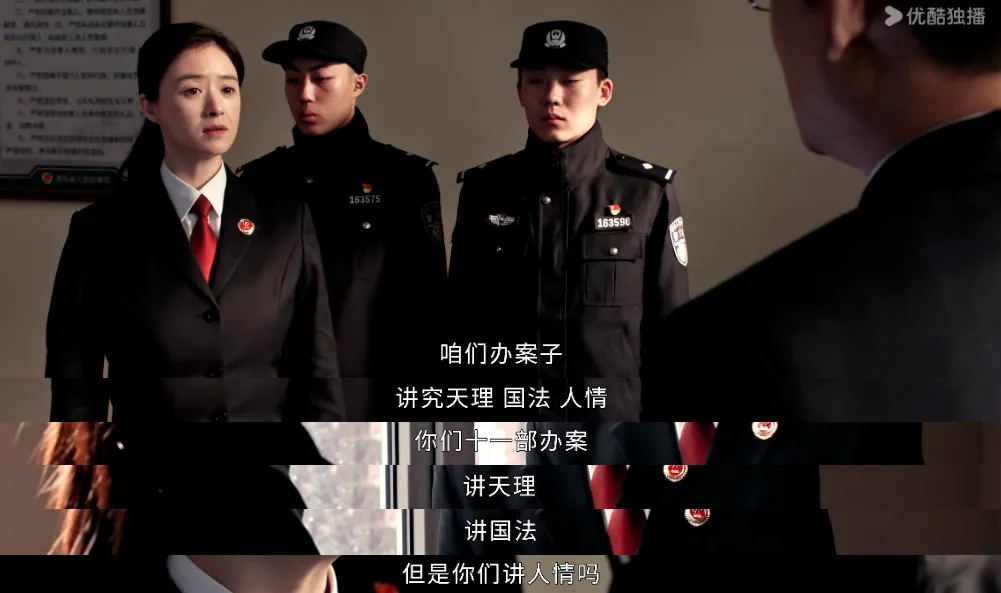

天理、法理、人情的平衡。

劇中多次直接面對這個問題。

比如,鄭雅萍出場時,就向洪亮拷問過:法律的底線在哪里?個人的情感該如何處理?

尤其是在指導組深入萬海案的過程中,洪亮面對昔日好友李人駿和喬振興的復雜關系,內心掙扎尤為突出。

他既是檢察官,要秉持法理;

又是好友,面對人情;

更是個體,內心有天理的道德底線。

這種三者之間的拉扯,貫穿始終。

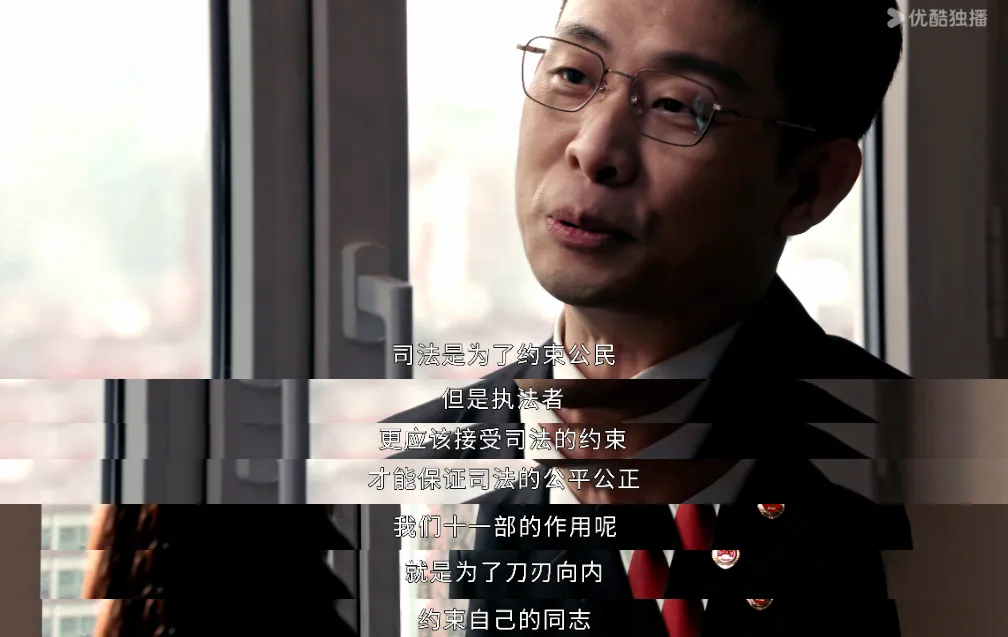

人物的變化,也暗示著劇集的主題:刀刃向內的決心。

洪亮最終選擇留下,不是因為他不想辭職,而是因為他明白,檢察官的職責是守護公平正義。

哪怕這把刀,最終可能指向自己。

這種「刀刃向內」的勇氣,正是劇集的核心價值。

這種決心,不僅體現在劇情上,也體現在創作團隊的認真態度上。

據魚叔了解,劇組歷時多年,走訪各地,找尋真實案件,旁聽庭審,反復打磨劇本。

正因如此,劇情的鋪陳并非純粹說教。

而是從真實案例汲取靈感,對現實困境有細膩觀察。

這種誠意,讓劇集的每一幀都帶著厚重感。

也讓觀眾更有信心去相信這部劇的匠心。

它不僅選擇了檢察偵查這一少有電視劇涉足的領域,更打磨出頗具誠意的人物設定和視角突破。

這個暑期檔,總算可以吃著西瓜,吹著空調,追一部「過癮的正劇」了。

影視萬花筒

關注

186961